Forschung

Der Swiss Energypark hat die erste Phase der Energiewende abgeschlossen, indem er jährlich zwischen 80 und 95% seines Bedarfs mit erneuerbarer, lokaler und dezentraler Stromversorgung deckt. Um die Energiewende zu schaffen, muss der Eigenverbrauch jedoch erhöht werden, indem Lösungen entwickelt werden, die die Flexibilität der Produktion und/oder des Verbrauchs steigern.

Mit der fluktuierenden, dezentralen Einspeisung stellen sich unter Regelungsaspekten jedoch ganz neue Fragen. So kann es an wind- und sonnenreichen Tagen in den entsprechenden Netzabschnitten zu Spannungs- und Frequenzänderungen kommen, die schnell kompensiert werden müssen. Es liegt nahe, hier Möglichkeiten zur Regelung zu finden, die so dezentral wie die Erzeugung sind.

Der Swiss Energypark ist eine Plattform für Innovation, Forschung und Demonstration

Das Ziel des Swiss Energyparks ist es, neue Forschungsprojekte im Energiebereich zu testne und innovative Lösungen für die Gestaltung der Energiezukunft zu finden. Eine der wichtigsten Säulen dieser Zukunft ist die Harmonisierung der Produktions- und Verbrauchsflexibilität.

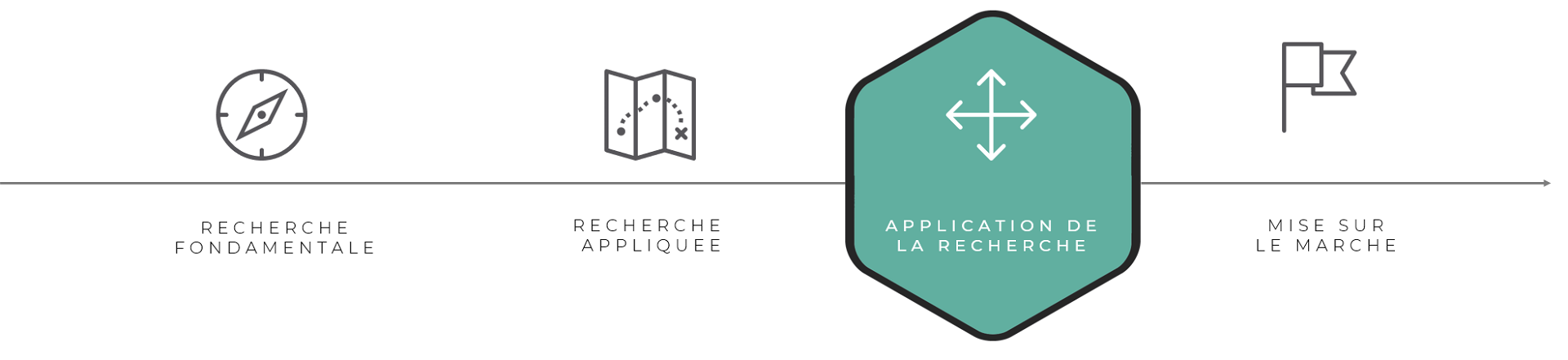

Positionierung

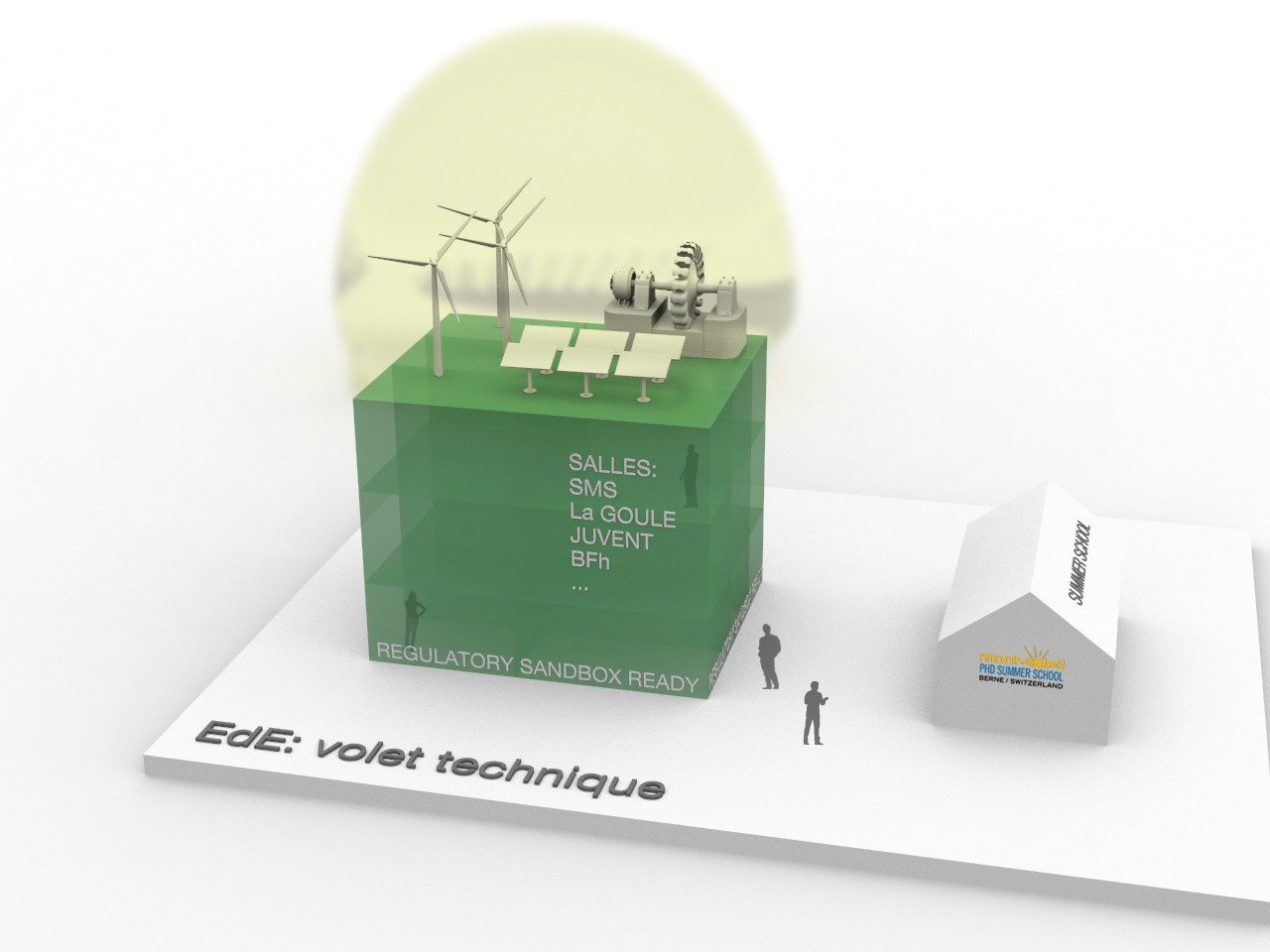

Der Swiss Energypark ist der ideale Partner für Projekte, die sich in der Phase der Markteinführung, der Prototpyenentwicklung oder des Einsatzes unter realen Bedingungen in kleinem Massstab befinden.

Verschiedene Arten von Projekten

Der Swiss Energypark nimmt Projekte auf, die darauf abzielen, die Produktions- und/oder Verbrauchsflexibilität auf regionaler Ebene zu verbessern, um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Die Projekte können von Hochschulen, Start-ups oder der Industrie getragen werden.

Hardware – Physisch

Hierbei handelt es sich um Projekte, die Komponenten entwickeln, welche in die physische Infrastruktur eingefügt werden können, um – zum Beispiel – Strom durch ein innovatives und/oder umweltfreundliches System zu speichern, um den Verbrauch zu verschieben. Die Power2X-Feldanwendung ist ein gutes Beispiel für ein solches Projekt.

Software – Digital

Software. Hier geht es darum, die Nutzung des erzeugten Stroms zum Zeitpunkt der Erzeugung zu optimieren, z. B. durch Datenaustausch oder Sektorenkopplung. Zu den Technologien, die für diese Art von Projekten relevant sind, gehören z. B. das Internet der Dinge und Blockchain-Tools.

Human – Verhalten

Verhalten. Hier geht es darum, Phänomene zu erforschen und zu nutzen, die ein individuelles oder kollektives Verhalten auslösen, um einen verantwortungsbewussteren Stromverbrauch zu fördern

Projektbeispiele

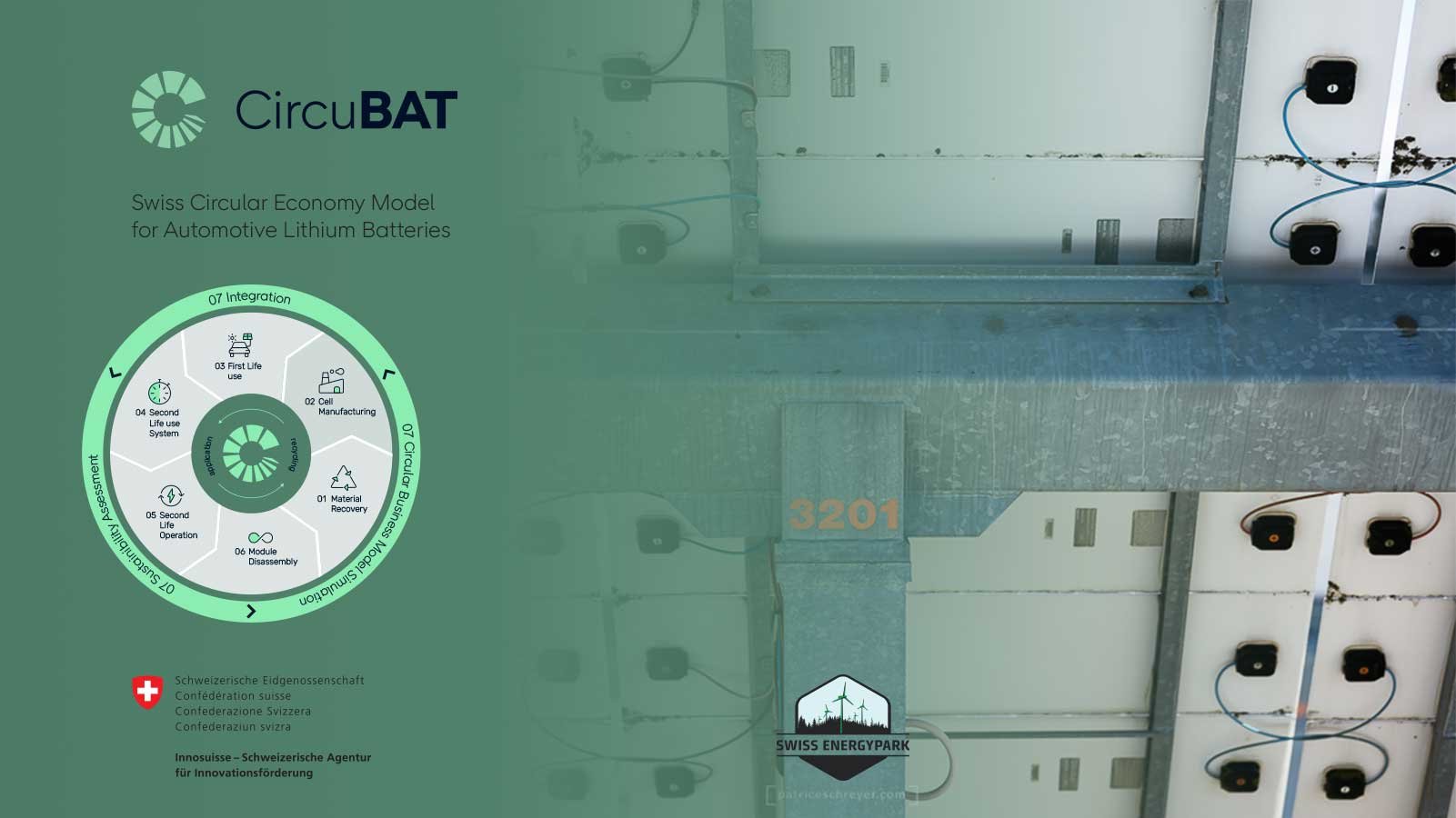

CircuBAT: Die Rolle des Swiss Energypark und regionale Auswirkungen

Das Ziel des CircuBAT-Projekts ist es, eine Kreislaufwirtschaft um die Batterien von Elektrofahrzeugen zu schaffen und sie vor dem Recycling mehrfach zu verwenden.

„Relaunch Mont-Soleil“ Für eine nachhaltige Nutzung der Photovoltaik

"Relaunch Mont-Soleil" Für eine nachhaltige Nutzung der Photovoltaik [...]

Gemeinsam durchstarten

- Ihr Start-up, Ihre Einheit oder Ihre Gruppe arbeitet daran, das Netzwerk der Zukunft zu optimieren?

- Sie arbeiten an einer innovativen Lösung, die Sie am Stromnetz testen wollen?

- Sie haben bereits ein Produkt entwickelt und möchten es in einer Testumgebung einsetzen?

Der Swiss Energypark ist eine Plattform für Innovation, Forschung und Demonstration, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!